Besonderer Schutzbedarf

Rund die Hälfte aller Geflüchteten weltweit sind Frauen und Mädchen. Neben Ursachen wie politisches Engagement, Glaube oder Zugehörigkeit zu einer spezifischen ethnischen Gruppe hat ihre Flucht oft auch mit Gründen geschlechtsspezifischer Art zu tun. Sie verlassen ihre Herkunftsländer, weil sie Opfer von Zwangsheirat, Genitalverstümmelungen, geschlechtsspezifischer Ausbeutungen, sexualisierter oder häuslicher Gewalt geworden sind oder durch solche Übergriffe bedroht sind. Auch auf der Flucht sind vertriebene Frauen und Mädchen der Gefahr von Missbrauch ausgesetzt. Sie haben damit einen besonderen Schutzbedarf, der auch in Menschenrechtsverträgen und dem Schweizer Asylgesetz festgehalten ist.

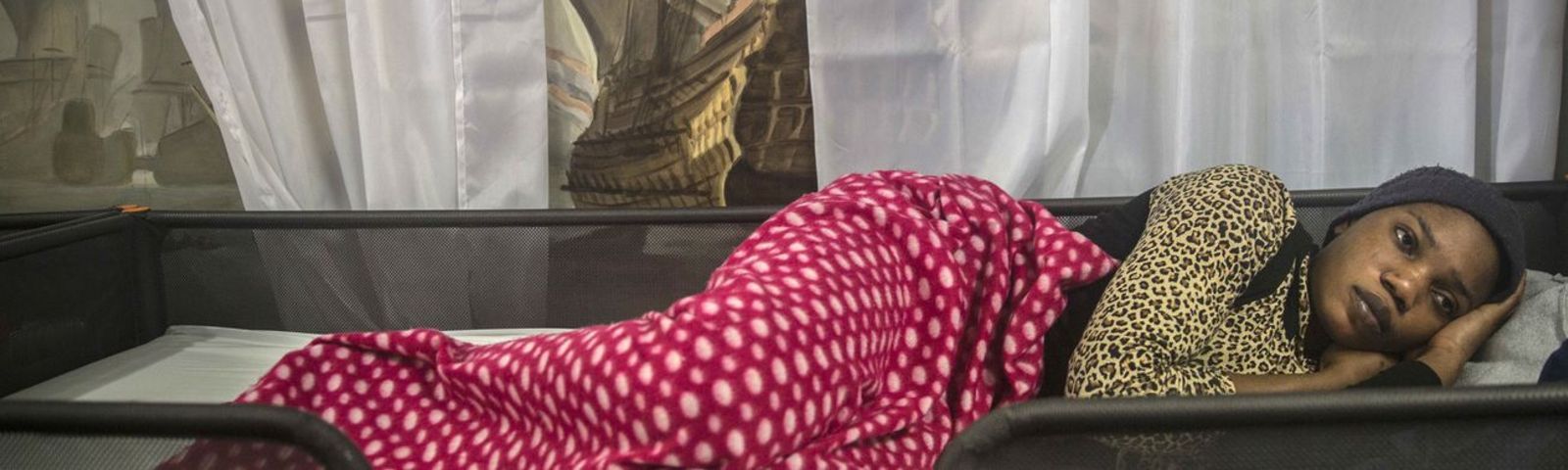

Unterbringung und Betreuung

In der Schweiz werden Asylsuchende während des Asylverfahrens in Kollektivunterkünften untergebracht. In diesen leben Frauen, Männer und Familien auf engstem Raum zusammen. Das Postulat Feri vom 09. Juni 2016 gab den Anstoss für wichtige Veränderungen in den Kollektivunterkünften, um sie für Frauen und Mädchen sicherer zu machen. Dies betrifft insbesondere den Bereich der Unterbringung. Zentral sind hier die Garantie von sicheren Wegen zu den Sanitäranlagen, abschliessbare Einzelduschen und die Schaffung von individuellen Rückzugsmöglichkeiten.

Grundsätzlich können sich die Bewohnerinnen der Kollektivunterkünfte bei Problemen jederzeit an die Betreuenden oder das Sicherheitspersonal wenden. Aufgrund der hohen Arbeitsbelastung und Sprachbarrieren kann diese Möglichkeit allerdings nicht immer ausgeschöpft werden. Betroffene Frauen benötigen Zeit, um Vertrauen aufzubauen. Oft verhalten sie sich zurückhaltend und werden so mit ihren spezifischen Bedürfnissen durch die Betreuungspersonen nicht genügend wahrgenommen.

Nicht alle Massnahmen des Postulats Feri sind allerdings bereits vollständig umgesetzt. Ein umfassendes Schulungsprogramm für alle in den Bundesasylzentren tätigen Personen zu den besonderen Bedürfnissen von Frauen und Mädchen sollte gewährleistet werden. Ebenso sollten gewisse Leitlinien für die Betreuung aller Personen mit besonderen Bedürfnissen erarbeitet werden.

Medizinische Versorgung und Gesundheit

Bei der Ankunft in den Kollektivunterkünften wird eine medizinische Erstkonsultation durchgeführt. Auch haben die asylsuchenden Frauen grundsätzlich jederzeit Zugang zur Krankenstation der Unterkunft. Hierbei wirken die Gesundheitsfachpersonen in den Zentren als Filter für den Zugang zu psychiatrischer und physischer Versorgung. Um angemessene Unterstützung für betroffene Frauen gewährleisten zu können, benötigen Fachpersonen genügend zeitliche, personelle und fachliche Ressourcen.

Asylverfahren

Das Schweizer Asylrecht verpflichtet die Behörden, frauenspezifischen Fluchtgründen Rechnung zu tragen. In der Praxis werden jedoch speziell gegen Frauen gerichtete Verfolgungsmassnahmen wie häusliche und sexuelle Gewalt oder Menschenhandel nicht immer als glaubhaft erachtet. Ungenauigkeiten, Widersprüche und Ungesagtes werden nicht auf eine Traumatisierung zurückgeführt, sondern als Unwahrheit abgetan.

Bei Hinweisen auf geschlechtsspezifische Verfolgung besteht das Recht von Frauen und Mädchen auf Anhörung durch ein reines Frauenteam. In der Praxis wird dies nicht immer umgesetzt, was damit zusammenhängt, dass solche Hinweise vor Beginn der Anhörung oftmals nicht vorliegen, da sich die betroffenen Frauen z.B. in Anwesenheit von männlichen Personen nicht trauen, über geschlechtsspezifische Motive zu sprechen.

Dafür setzen wir uns ein

- Frauen und Mädchen müssen sich in den Kollektivunterkünften sicher fühlen. Dazu tragen die Massnahmen, die aufgrund des Postulats Feri umgesetzt wurden, massgeblich bei. Wir setzen uns dafür ein, dass diese Massnahmen auch künftig konsequent und im Sinne der betroffenen Frauen und Mädchen umgesetzt werden.

- Für betroffene Frauen ist es schwierig, über die ihnen widerfahrene, geschlechtsspezifische Gewalt zu sprechen. Es benötigt deshalb in Umsetzung des Postulats Feri eine Sensibilisierung und obligatorische Schulung des gesamten Betreuungs- und Sicherheitspersonals zu geschlechtsspezifischer Gewalt und Traumata. Zudem benötigt es standardisierte Abläufe und Zuständigkeiten zur Identifizierung, Unterstützung und zum Schutz gewaltbetroffener Frauen. Es muss immer mindestens eine weibliche Ansprechperson beim Betreuungs- und Sicherheitspersonal gewährleistet sein.

- Traumatisierte Frauen benötigen schnellstmögliche Unterstützung, da ein hinauszögern der Behandlung ihr Leiden akut verschlimmern kann. Es bedarf deshalb ausreichend medizinisches Personal in den Kollektivunterkünften, welches über genügend zeitliche Ressourcen verfügt und zu den Themen geschlechtsspezifische Gewalt sowie sexuelle und reproduktive Gesundheit geschult ist und dadurch einen raschen, angemessenen Zugang zur notwendigen psychischen und physischen Gesundheitsversorgung sicherstellen kann.

- Die Anhörung im Asylverfahren ist eine Stresssituation. Damit betroffene Frauen ihre Asylgründe benennen können, müssen SEM-Mitarbeitende, Dolmetscher*innen und Rechtsvertreter*innen auf geschlechtsspezifische Verfolgung spezialisiert sein und die Anhörung entsprechend gestalten. Die Anhörung sollte bei Hinweisen auf geschlechtsspezifische Verfolgung immer durch ein Frauenteam durchgeführt werden.