Die Notfallorganisation Asyl basiert vornehmlich auf den «Eckwerten der gemeinsamen Notfallplanung von Bund und Kantonen im Bereich Asyl» sowie bestimmten Eckwerten zur Schwankungstauglichkeit. In der Behandlungsstrategie des Staatssekretariats für Migration (SEM) ist festgelegt, welche Asylgesuche prioritär behandelt werden. Diese Priorisierung ist insbesondere relevant, wenn nicht genügend Ressourcen für die Erledigung aller Asylgesuche gemäss den Ordnungsfristen im Asylgesetz vorhanden sind.

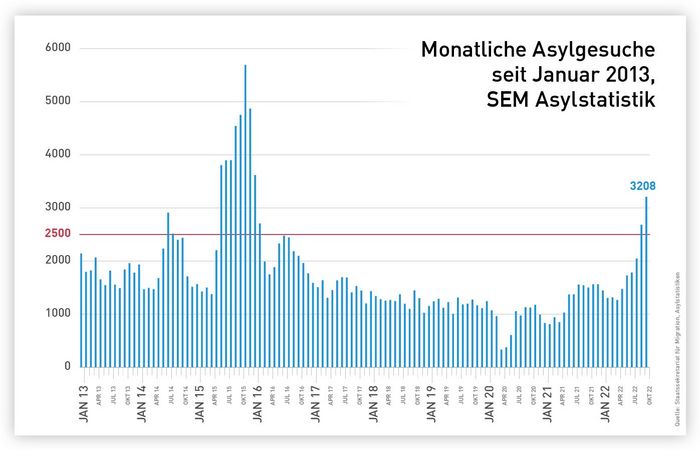

Übersteigt die Anzahl der Gesuche den oberen Schwellenwert der Schwankungstauglichkeit, können im Rahmen der Notfallorganisation Asyl weitere Priorisierungen vorgenommen werden. Dieser obere Schwellenwert beträgt 29'000 Asylgesuche pro Jahr resp. 2'500 pro Monat. Wird diese Zahl überschritten, kann die Notfallorganisation aktiviert werden.

Mögliche Massnahmen

Mit der Aktivierung des Notfallplans können verschiedene Massnahmen ergriffen werden, um der hohen Zahl von Asylgesuchen zu begegnen:

- Das SEM kann asylsuchende Personen den Kantonen zuweisen, bevor die Aufenthaltsdauer von 140 Tagen in den Bundesasylzentren (BAZ) abgelaufen ist: Diese Massnahme kann Personen betreffen, die einen Wegweisungsentscheid erhalten haben, aber auch Personen, deren Verfahren noch nicht abgeschlossen ist. Die Bearbeitung ihres Gesuchs wird erst wieder aufgenommen, wenn die erforderlichen Ressourcen verfügbar sind. Die Rechtsvertretung der BAZ ist im Rahmen des beschleunigten Verfahrens auch nach einer frühzeitigen Überstellung an einen Kanton für die asylsuchenden Personen zuständig.

- Das SEM aktiviert zusätzliche Unterbringungsplätze: Gemäss Notfallplan muss das SEM über 1000 Plätze verfügen, die innert weniger Tage aktiviert werden können, sowie über 3000 zusätzliche Plätze in militärischen Anlagen, zivilen Objekten, Zivilschutzräumen oder Notunterkunftsstrukturen (Mehrzweckhallen, Turnhallen usw.).

- Auch der subsidiäre Einsatz der Armee kann beantragt werden, wobei Strukturen für die Unterbringung sowie Personal (z.B. Sanitätssoldaten, Bewachung, usw.) zur Verfügung gestellt werden.

Aufgrund der vielen Geflüchteten aus der Ukraine und der hohen Asylgesuchszahlen hat der Bund im Oktober 2022 die Notfallorganisation aktiviert.

Dafür setzen wir uns ein

Die Situation im Asylwesen in der Schweiz kann aufgrund kriegerischer Auseinandersetzungen in anderen Ländern und entsprechenden Fluchtbewegungen oder aufgrund hoher Asylgesuchszahlen sehr angespannt sein. Dass in solchen Lagen Notfallmassnahmen ergriffen werden, ist für die SFH nachvollziehbar und in bestimmten Situationen sogar begrüssenswert. Dennoch gibt es aus Sicht der SFH Standards, die auch in Notsituationen einzuhalten sind.

Asylverfahren

In der Notfallorganisation wird das Asylverfahren dezentralisiert und einige Schritte werden beschleunigt. Es besteht das Risiko, dass die Rechte der Geflüchteten darunter leiden.

- Im Zweifelsfall ist den Gesuchsstellenden grosszügig Schutz zu gewähren;

- Es braucht klare Abläufe und Zuständigkeiten, welche einheitlich und konsequent umgesetzt werden;

- Neu eingeführte Beschleunigungsmassnahmen sind im Hinblick auf die Qualität der Entscheide zu evaluieren;

- Einmal beschlossene Notfallmassnahmen sollen umgehend aufgehoben werden, sobald sich die Situation entspannt.

Unterbringung

Die Unterbringung ist in Zeiten der Notfallorganisation oft eine grosse Herausforderung. Sie entspricht dann auch nicht immer den von der SFH geforderten Mindeststandards.

- Notunterkünfte, insbesondere unterirdische Unterkünfte und grosse Mehrzweckhallen, wo keine Privatsphäre möglich ist, dürfen nur in Notsituationen genutzt werden und zeitlich befristete Übergangslösungen bleiben. In engen Strukturen darf zudem die Bewegungsfreiheit nicht eingeschränkt sein;

- Der Zugang zu gesundheitlicher Versorgung muss jederzeit gewährleistet sein. Hierzu gehört eine adäquate medizinische Erstversorgung und bei Bedarf eine Überweisung an eine*n Fachärzt*in;

- Unbegleitete Kinder und Jugendliche gehören nicht in Notunterkünfte, insbesondere nicht in unterirdische Unterkünfte. Für sie braucht es eine eigene, von den Erwachsenen separierte Unterbringung, eine angemessene Betreuung sowie einen prioritären Zugang zum Rechtsschutz. Jede*r alleinreisende Minderjährige braucht zudem eine Vertrauensperson als Ansprechperson. Diese muss auch erreichbar sein;

- Besonders verletzliche Personen sind rasch zu identifizieren, damit ihre besonderen Rechte und Bedürfnisse berücksichtigt werden können;

- Familien sollten zwingend zusammenbleiben können, sofern sie es nicht anders wünschen;

- Es sollte ausreichendes und fachlich spezialisiertes Personal in den Unterkünften vorhanden sein. Für den Fall von Konflikten muss das Sicherheitspersonal ausreichend angeleitet sein, um deeskalierend einzuwirken.

- Das freiwillige Engagement der Zivilgesellschaft muss erleichtert und unterstützt werden.