Die Kollektivunterkünfte

Schutzsuchende, die in der Schweiz ein Asylgesuch stellen, dürfen ihren Aufenthaltsort nicht frei wählen. Sie werden im ersten Schritt einer Kollektivunterkunft zugewiesen, die im Auftrag des Bundes betrieben wird.

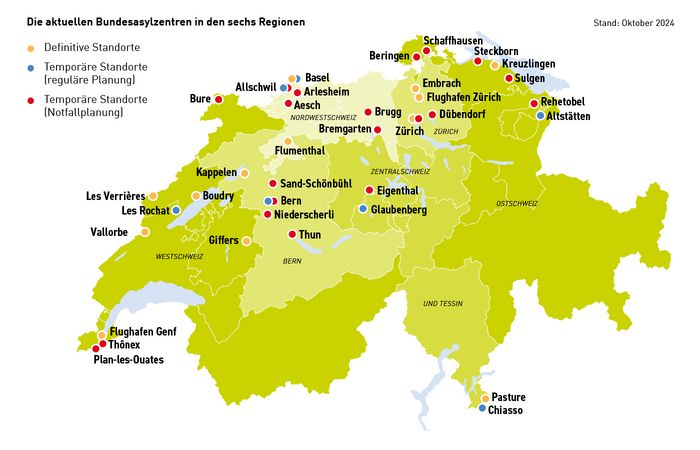

Bei der Ankunft in der Schweiz reichen Asylsuchende ihr Gesuch grundsätzlich in einem der sechs Bundesasylzentren mit Verfahrensfunktion ein. Anschliessend verbleiben sie in der Regel für die Dauer des beschleunigten Verfahrens oder des Dublin-Verfahrens, höchstens jedoch 140 Tage, in einem Bundesasylzentrum (BAZ). Die Mehrheit der Entscheide wird in diesem Zeitraum gefällt. Wird ein Asylgesuch abgelehnt, verbleiben die Schutzsuchenden in der Regel in Kollektivunterkünften des Bundes, bis ihre Ausreise aus der Schweiz möglich ist. Im Normalfall stehen auf Ebene Bund rund 5000 Unterbringungsplätze zur Verfügung (vgl. dazu unsere Seite «Notfallorganisation Asyl» zur Unterbringungssituation in Notlagen).

Die Bundesasylzentren haben eine Kapazität von mindestens 250 Plätzen (Ausnahmen: Flughafen und BAZ Les Verrières). Für die Betreuung der Asylsuchenden sind externe Organisationen wie die ORS und die Asylorganisation Zürich beauftragt. Nebst den Betreuungspersonen dieser Unternehmen sind auch Sicherheitsfirmen und medizinisches Fachpersonal im Auftrag der Behörden vor Ort. Die Rechtsvertretung wird durch die Hilfswerke und die Rechtsberatungsstelle Bern sichergestellt. In den BAZ sind zudem Mitarbeitende des Staatssekretariates für Migration SEM tätig.

Unterbringung in Kanton und Gemeinde

Komplexe Asylgesuche, deren Behandlung mehr Zeit beansprucht, werden den Kantonen für das sogenannte erweiterte Verfahren zugewiesen. Die Betroffenen verbringen die Zeit bis zum Entscheid oder Vollzug meist in kantonalen Kollektivunterkünften. Das kann bis zu einem Jahr dauern, in der Praxis sogar noch länger.

Die Kantone sind auch für die Unterbringung und Fürsorge von anerkannten Flüchtlingen und vorläufig aufgenommenen Personen zuständig. In einigen Kantonen wird die Zuständigkeit direkt an die Gemeinden übertragen. Die Unterbringung ist sehr unterschiedlich. In den meisten Fällen werden in einer ersten Phase Kollektivunterkünfte zur Verfügung gestellt, bevor ein Wechsel in eine eigene Wohnung oder Wohngemeinschaft möglich ist. Auch die Voraussetzungen für die private Unterbringung sind kantonal unterschiedlich.

Viele Kollektivunterkünfte liegen abgelegen und beherbergen teilweise mehrere Hundert Personen. Betrieben werden die Unterkünfte je nach Kanton durch die Behörden oder von mandatierten Drittstellen wie Caritas, Schweizerisches Rotes Kreuz oder der Stiftung Heilsarmee Schweiz. Teilweise sind auch private Anbieter wie etwa die Firma ORS verantwortlich.

Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMA) werden sowohl auf Ebene Bund wie Kantonen in der Regel getrennt von den Erwachsenen und geschlechtergetrennt untergebracht. UMA unter 12 Jahren leben üblicherweise in spezialisierten Einrichtungen oder in Pflegefamilien.

In den Kantonen werden zudem abgewiesene Asylsuchende kollektiv untergebracht, bei denen die Wegweisung ab BAZ nicht fristgerecht möglich war. In solchen Fällen findet die Unterbringung normalerweise in Nothilfezentren statt.

Dafür setzen wir uns ein

Die SFH setzt sich dafür ein, dass schutzsuchende Personen in Kollektivunterkünften menschenwürdig untergebracht sind und ihre Grundrechte gewahrt werden.

- Soziale Betreuung: In den Kollektivunterkünften leben auf engem Raum viele Menschen aus unterschiedlichsten Kulturen, die oft eine traumatisierende Flucht hinter sich haben. Der Betreuung kommt in diesem Kontext eine zentrale Bedeutung zu. Es braucht geschultes Personal, das die notwendigen Kompetenzen und Erfahrungen im Umgang mit diesen Personengruppen mitbringt.

- Gewaltprävention: In Asylunterkünften kann es zu Konflikten zwischen Asylsuchenden sowie zwischen Asylsuchenden und Angestellten kommen. Seitens Behörden braucht es eine klare Kommunikation, Techniken zur Deeskalation von Konflikten sowie geeignete Massnahmen, um Gewalt vorzubeugen. Wichtig ist insbesondere die nachhaltige Schulung von Angestellten. Um Gewaltvorfällen nachzugehen, braucht es eine unabhängige Beschwerdestelle und ein entsprechendes Monitoring.

- Schutz verletzlicher Personen: Unter den asylsuchenden Personen hat es viele Kinder, allein reisende Frauen oder kranke Menschen mit schwieriger Fluchtgeschichte. Deren besondere Bedürfnisse müssen bei der Unterbringung berücksichtigt werden. Es braucht getrennte und geschützte Bereiche für Frauen, Kinder oder Familien.

- Zugang für Bevölkerung: Abgeschottete Asylzentren lösen sowohl bei den Schutzsuchenden als auch bei der Bevölkerung Unsicherheit und Furcht aus. Zahlreiche engagierte Personen würden gerne Kontakt mit Schutzsuchenden aufbauen. Dieser Austausch sollte von den Behörden explizit gefördert werden, da dies nicht zuletzt auch die Akzeptanz der Zentren und der Menschen in der Bevölkerung stärkt.

- Keine gefängnisähnlichen Zustände: Durch abgelegene Zentren werden die Grundrechte der Schutzsuchenden stark eingeschränkt: Der Gang zum Arzt wird schwierig, rigide Ordnungssysteme stärken den Haftcharakter und erschweren den Kontakt mit der Aussenwelt. Es braucht eine zeitliche Befristung der Aufenthaltsdauer, grosszügige Öffnungszeiten und regelmässige Transportmöglichkeiten. Sollten Disziplinarmassnahmen notwendig sein, so müssen diese verhältnismässig und anfechtbar sein.

- Umfassende medizinische Grundversorgung: Asylsuchende werden nur zurückhaltend über gesundheitsrelevante Themen informiert, Präventions- und Informationskonzepte sowie standardisierte Abläufe fehlen. Es braucht die ständige Anwesenheit von medizinischem Fachpersonal, der Zugang zu Fachpersonal für Menschen mit psychischen Problemen muss erleichtert werden.